Silvina Der-Meguerditchian, The Dust of History, 2017, video still.

© Silvina Der-Meguerditchian.

Seifenblasen und aufgewirbelter Staub: Summend reinigt Silvina Der-Meguerditchian in ihrer künstlerischen Videoarbeit The Dust of History von 2017 wertvoll erscheinende Gegenstände und Vitrinen in einer musealen Umgebung. Lesen lässt sich diese buchstäbliche Pflege als Kommentar auf unsichtbare Arbeit, die hinter den Kulissen von Reinigungsdiensten erledigt wird, und ferner auf die kuratorische Sorge – cura – im übertragenen Sinne. Metareflexiv evoziert die Videoperformance zudem Anliegen der New Museum Studies: Diese betreffen etwa die Restitution von Sammlungsstücken in Dekolonialisierungsprozessen, Debatten um Gemeingüter, lebendige Archivpraktiken oder Community-Outreach zugunsten ausgeweiteter Inklusion und Partizipation. An diesen vielfältigen Agenden knüpft die Ausstellung „Sprachlosigkeit – Das laute Verstummen“ im Japanischen Palais an. So wurden Gegenwartskünstler*innen und Aktivist*innen eingeladen, in multivokalen Dialog mit Sammlungsobjekten unterschiedlicher Provenienz zu treten. Mitunter zwischen archivarischem Raubgut und kulturellem Erbe zu situieren, verzeichnet die Werkliste in der Sparte „Künstler*in“ diese dementsprechend teilweise als „unbekannt (Hersteller)“. Vereinzelt bekannt hingegen sind „Fotograf“, „Händler“, „Sammler“, „Schenker“ oder „Vorbesitzer“ – Personen also, welche mit den jeweiligen Exponaten zumindest aus zweiter Hand zu tun hatten. Dies ist insofern relevant, als dass hier transgenerationell verlaufende Ideen-, Gegenstands- und Personen-Mobilität sowie Traumata von Verletzung und Unrecht (das einen Rechtsbegriff voraussetzt) zum einen objektbiografisch, zum anderen textlich erzählt werden.

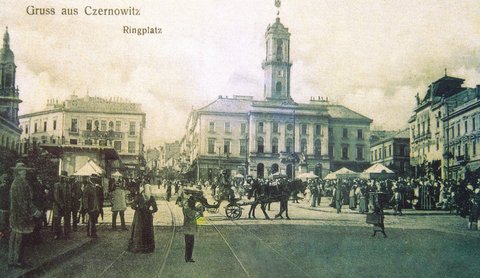

Gruss aus Czernowitz — Ringplatz, um 1900, Postkarte.

© Wikimedia Commons.

Mit Fokus auf das Gedicht sollen nun Spotlights auf sprachliche Textualität im musealen Ausstellungsraum gerichtet werden: gedacht her von ihrer Visualität, Materialität und Form. „Es wird nie wieder alles gut“ lautet ein Zitat des jüdischen Autors Max Czollek, das die Kuratorin Léontine Meijer-van Mensch in kursiver Neonschrift an die Wand anbringen ließ. Wie tritt ein potentiell heilsames Schreiben als ein konzeptuelles Schreiben in Erscheinung? Ausgangspunkt des „Celan-Raums“ ist das Leben in sprachlicher und geografischer Übersetzung des Lyrikers Paul Celan. Denn er steht exemplarisch für die „verlorenen Sprach- und Kulturräume[] [...] der Wunde Czernowitz, der Leerstelle“, wie es im Diskursbuch zur Ausstellung heißt – gemeint ist die heute nicht mehr existente Bukowina, wo Celan aufgewachsen war. Nicht jedoch eine biografische Werkschau sollte entstehen, sondern eine polyfone Zusammenstellung von Dichtung verschiedener Autor*innen. Eine die Ausstellungsbeiträge durchziehende Gedichtspur macht die Idee autonomer Kunstwerke zweitrangig. Konzipiert und typografisch gestaltet durch das Kollektiv Kaboom und die Grafikerin Katharina Balzer, ist Sprache in mannigfachen Konfigurationen in den Raum übertragen. So macht der Text in Trichterform und in Wellenlinien an Böden und Wänden Anleihen bei Konkreter Poesie, die Sprache von ihrer Phonetik ausgehend begreift. Ein sogenanntes SPRACHGITTER wiederum ist eine analytische Sezierung des unter dem gleichnamigen Titel 1959 erschienen Gedichtband Celans: Eine großflächige Mindmap kartiert rund eingerahmte Begriffe des „Celan-Kosmos“ relational durch verbindende Linien und suggeriert so horizontale Erweiterbarkeit assoziativer Referenzen. Die Bezeichnung ‚Kosmos‘ verweist darauf, dass es um mehr als Worte im kommunikationstheoretischen Verständnis oder Alphabete als universalisierende Zeichensysteme geht.

Bemerkenswerterweise ist die Rhetorik der Lücke, wie sie in der erwähnten Metapher der „Wunde Czernowitz“ zu finden ist, ungleich der Spur. Denn die Spur steht für ein prozessuales Erinnerungsmodell und leitet somit zum Vergessen über: „The English (forget) and the German (vergessen) suggest a kind of fluid power that carries away the traces of an experience, which is then out of reach“, wie Jean Bollack im Dictionary of Untranslatables schreibt. Im Arrangement textlicher Versatzstücke arbeitet das Kurator*innenteam mit dem Negativraum der Trägermedien, um nicht beschriebene Stellen am Papier in architektonische Szenografien und typografische Displays zu übersetzen. Solche Freilassungen können die Aufmerksamkeit auf Unausgesprochenes und Verstummtes lenken, oder auf die Infrastrukturen, die Solidarität, Repräsentation und Artikulation bedingen. Ob auf Papier oder im Raum: Dichterischer Inhalt und poetische Form stehen in der Auslassung, auf die ein Bedeutungstransfer stattfindet – etwa auch auf ein Schweigen –, in Wechselwirkung.

Meint die Auslassung ein Vergessen oder Reduktion, folgt sie einer subtraktiven Logik. Ein auf sie hinweisendes Zeichen [...], wie aus der Zitationspraxis bekannt, steht auch am Einband jenes Diskursbuchs, das die Ausstellung mit Aufsätzen und Gedichten begleitet. Das Auslassungszeichen fungiert gewissermaßen als Indiz, dass künstlerisch, aktivistisch und kuratorisch lückenhafte Historiografien über verbliebene Fragmente und rezeptionsoffene Rekonstruktionsakte bearbeitet werden. Wesentlich dabei ist die Erprobung interkultureller Dynamiken und Kreuzreferenzierungen der „multidirektionalen Erinnerung“: Diesen nichtlinearen Ansatz entwickelte Michael Rothberg in seinem gleichnamigen Buch, und er ist für die Ausstellung „Sprachlosigkeit“ von besonderem methodischem Belang, weil raumzeitlich zerstreute Gewaltgeschichten als übereinander gelagert und verwoben beleuchtet werden.

Ein anderer Zugang zu Textinstallation und Erinnerungspolitik findet sich im Raum des Museums der Trostfrauen. Demonstrationsplakate und Protestbanner mit appellierenden stummen Slogans, welche die Parole imaginär anklingen lassen, sind zugleich Anklagen gegen Zwangsprostitution und Plädoyers für Empowerment. Kommen sie ursprünglich aus Kontexten direkter Aktion, wäre zu fragen, ob das Zeigen im Museum ihren Status ändert und sie zukünftig ethnografische Dinge eines kollektiven Gedächtnisses darstellen werden. Kennzeichnend für ihre aktivistische Ästhetik ist der Einsatz von Majuskelschrift und Signalfarben, Imperativen und Forderungen. Die Präsentationsweise verleiht ihnen einen neuen Charakter: den von Trauerarbeit. Friedensstatuen sitzender Frauen mit im Schoß geballten Fäusten veranschaulichen als Denkmäler die Andachtsfunktion von Widerstand gegen gewaltvolle Genealogien. Einer psychoanalytischen Kulturtheorie entsprechend ließe sich von der Bearbeitung eines strukturellen Vergessens gesellschaftlicher Amnesien sprechen, die von der Ausstellung als Ort und Medium transkultureller Begegnungen mitgetragen wird, wobei zu den Akteur*innen ebenso die Exponate selbst, Evidenzen und Diskurse gehören.

Giordano Bruno, Mnemotechnisches Diagramm, 16. Jahrhundert, Holzschnitt.

© Wikimedia Commons.

Während der Massendemonstrationen in Belarus im vergangenen Jahr wurde das in der Solidarność-Bewegung bekannt gewordene Protestlied Mury – Mauern – des polnischen Sängers Jacek Kaczmarski von 1978 erneut zum vielbesungenen Symbol bei regimekritischen Versammlungen. Als Beitrag zur Ausstellung wird der Liedtext als Song und typografisch interpretiert. Poesie hat, auch historisch betrachtet, eine ausgeprägte musikalische Komponente. Hier tritt sie als populäre oppositionelle Hymne auf. Bemerkenswerterweise gibt es eine auf Herder im Jahr 1770 zurückgehende Vorstellung von ‚Dichtung’ als archaisch-authentisch, bevor es zu ihrer nationalstaatlichen Aneignung insbesondere im deutschsprachigen Kontext kam. So ließe sich Celans Unbehagen an der Sprache vor dem Hintergrund einer Nationalisierung der Dichtung im 19. Jahrhundert deuten – neben seiner Verwendung dieser trotz der „Todesmühlen“, von denen Celan in Hinblick auf den Holocaust spricht. Ein in dieser Hinsicht symbolträchtiges ortsspezifisches Ausstellungselement ist die in ihrer goldenen Rahmung an eine Historienmalerei erinnernde Farbfotografie des brennenden Japanischen Palais in Dresden, aufgenommen nach Bombenangriffen von Walter Hollnagel im Februar 1945.

Nachdem es in den 1980er Jahren zu einem Boom an kulturwissenschaftlicher Gedächtnisforschung kam, drängt sich eine der Ausgangsfragen der Ausstellung erneut auf: die nach der räumlichen Übersetzbarkeit von Sprache. Sofern hier „dichterisches Denken“ wie Hannah Arendt schreibt, über ein Gedenken zur Erinnerung überleitet, ist es bedeutsam, dass die antike Mnemotechnik – so Elisabeth von Samsonows in dem Buch Fenster im Papier – explizit architektonisch funktionierte, bevor sie durch die „Gedächtnisrevolution“ der Renaissance von der Schrift abgelöst wurde; daran erinnern die argumentativen Topoi, die eine „rhetorische Überschreibung des Raumkonzepts“ bewirkten. Vielleicht besteht auch darin die Notwendigkeit, Raumkonzepte des Erinnerns multidirektional und institutionskritisch neu zu entwerfen.