Julia:

Marí, ich wollte dir etwas zeigen. Ich habe von einer Teilnehmerin aus unseren Workshops „Mail Art – Briefe als Kunst“, den wir beide gemeinsam im Albertinum geleitet haben, einen Brief bekommen – Mail Art eben. Sie bedankt sich für „eine wunderschöne Möglichkeit, Papier mit Farben, Materialien und vielfältiger Schrift künstlerisch zu gestalten. Die Karten wurden ausdrucksstark in Bild und Wort – das Anfertigen zu einem wundervollen Erlebnis!“ Schön, nicht?

Marí:

Ja, voll schön. Die Teilnehmer waren aber auch alle gut bei der Sache, die Jugendlichen genau wie die junggebliebenen Älteren, ob aus Dresden oder angereist. Haben alles aufgesogen, was wir an Themen, Techniken und Materialien mitgebracht hatten. Eine Brücke zu der, wie ich finde, nicht ganz leicht verständlichen Ausstellung „Revolutionary Romances? Globale Kunstgeschichten in der DDR“. Gut, dass die Mitwirkenden die Schau vor dem Kurs mit einer Kunstvermittlerin besuchen konnten. Was hat dir an der Ausstellung besonders gefallen?

Julia:

Ganz ehrlich? Aber du darfst nicht lachen. Die Typografie in Grün und Rosa. Die Fragen an den Wänden fand ich toll. Damit wurde die Verbindung von damals zu heute ganz gut gemeistert: „Wann wird Kunst zur Propaganda?“ oder „Wie gelingt gegenseitiger Austausch?“ Damit wurde klar, man muss nicht alles gut finden, was nach all den Jahren wieder in die heiligen Kunsthallen kommt und man darf es auch weiter kritisch sehen. Und was fandest du besonders gut oder auch nicht so toll an der Ausstellung?

Marí:

Ich hatte ehrlich gesagt zunächst Probleme mit dem Titel. „Revolutionary Romances“, da bekommt man schon beim Aussprechen einen Knoten in die Zunge. Aber je länger ich mich mit der Materie befasst habe, desto verständlicher wurde mir das Ausstellungskonzept, obwohl die Bildsprache bei mir sehr zwiespältige DDR-Gefühle ausgelöst hat. Ich komme ja aus einer Familie, in der immer offen diskutiert wurde, auch über politische Themen. Das führte dazu, dass einige Familienmitglieder aus politischen Gründen im Gefängnis waren und die permanente Stasi-Überwachung immer latent zu spüren war. Wir Kinder wurden auch nicht, wie in vielen anderen Familien üblich, davor gewarnt, das privat zu Hause Besprochene nicht öffentlich zu sagen, sondern unterstützt, unsere Ansichten offen zu vertreten. Ich war auch nicht in der Pionierorganisation und der FDJ, obwohl ich wusste, dass ich damit meine Karrieremöglichkeiten massiv einschränke. Aber als Kind war ich stolz darauf, ehrlich zu sein, und übte mich darin, höflich zu widersprechen, wenn ich anderer Meinung war. Als Kind kam ich damit ganz gut durch, aber ich glaube nicht, dass ich als Erwachsene von Repressionen verschont geblieben wäre. Darum bin ich froh, dass die '89er Revolution, die ja eine wirkliche Revolution und keine „Wende“ war, mit meinem Schulabschluss zusammenfiel und ich danach noch in einer tatsächlichen (und nicht nur behaupteten) Demokratie Abitur machen und studieren konnte. Darum habe ich der DDR gegenüber auch keine „romantischen Gefühle“. Die Bildsprache in der Ausstellung, vor allem die der Plakate, hat bei mir negative Gefühle ausgelöst und mich irgendwie getriggert, weil sie mich eben sehr an die repressive Zeit in der DDR erinnert hat.

Workshop „Mail Art - Briefe als Kunst“ mit Marí Emily Bohley und Julia Eberth

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Iona Dutz

Julia:

Nochmal zurück zu unseren drei Workshops. Wenn du jetzt zurückdenkst, hattest du da ein Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?

Marí:

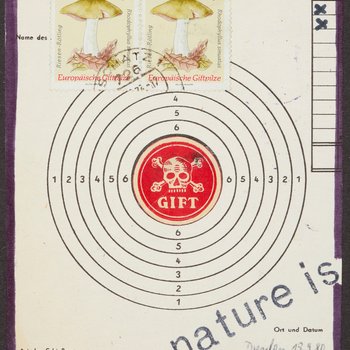

Erinnerst du dich, dass meine Berliner Cousinen im Workshop waren? Ihr Vater ist 1977 im Rahmen der Proteste gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann ins Gefängnis gekommen und seine ganze Familie musste dann nach West-Berlin ausreisen. Sie hatten eine Mail-Art Postkarte mitgebracht, die ihr Vater von jemandem aus der DDR erhalten hatte. Der Absender hatte sich nicht getraut, sie als Postkarte zu verschicken, aber im Briefumschlag kam sie in West-Berlin an und seine Töchter haben sie zu unserem Kurs als Beispiel für Mail-Art aus der DDR mitgebracht. Das fand ich sehr spannend. Und was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?

Julia:

Im zweiten Workshop waren ein Kursteilnehmer aus Libyen und eine französische Austauschschülerin. Die beiden haben so gedankenverloren gearbeitet und alles um sich herum komplett ausgeschaltet. Hätte gern gewusst, wo sie mit ihren Gedanken waren. Neben der Französin saß eine Frau, die alte DDR-Briefmarken mitgebracht hatte, um sie gestalterisch einzusetzen. Das war natürlich inhaltlich interessant. Und schließlich fand ich schön, dass wir das Projekt zusammen gemacht haben. Alle waren so offen und auch wissbegierig, was Mail-Art in der DDR bedeutete. Und sie haben, denke ich, auch verstanden, wie wichtig die Methode war, um sich in der Unfreiheit über Grenzen hinweg auszutauschen.

Marí:

Man kann kaum glauben, dass sich trotz drohender Repressionen im Osten ein Netzwerk von Künstlern entwickelte, das über geografische, politische und kulturelle Grenzen hinweg existierte.

Julia:

Mail Art zielte auch nicht darauf ab, kommerziell zu sein. Sie umging traditionelle Galerien und wertete den kreativen Akt der Kommunikation höher als das Endprodukt.

Marí:

Sie war ein echtes Gemeinschaftsding. Und das trotz oder gerade wegen der Systemeinschränkungen und Kontrollen. Ich stell mir das als eine Mischung von Nervenkitzel und Systemkritik vor, die auch ihre humorvollen Seiten hatte. Toll finde ich auch, dass es meistens Unikate waren, da die klassischen Vervielfältigungsmöglichkeiten in der DDR ja auch kontrolliert und reglementiert wurden, fotografische Reproduktionen ausgenommen. Manche nutzten Pseudonyme, verwendeten kryptische Sprache und hatten echt kreative Strategien, die ihnen dabei halfen, staatliche Kontrollen zu umgehen.

Julia:

Und sie nutzten Mail-Art in ihren Möglichkeiten als subversives Mittel.

In der DDR wurden die Post und die Kommunikation stark überwacht, und dies betraf auch die Werke der Mail-Art-Künstler. Der künstlerische Austausch über das Postsystem der DDR war mit erheblichen Risiken verbunden, und viele Künstler mussten vorsichtig sein, um nicht in Konflikt mit den Behörden zu geraten, die die Post zensieren oder beschlagnahmen konnte. Es gab auch Fälle, bei denen die Künstler wegen dieser Tätigkeiten ins Gefängnis mussten.

Auch Interessant:

Ab den 1970er Jahren wurde in der DDR eine Form des künstlerischen Austauschs erschlossen, der sich gerade nicht in Museen und Galerien abspielte, sondern jenseits des öffentlichen Ausstellungswesens per Post-Sendung vollzog. Wenig später rief der Dresdner Künstler Birger Jesch auch das "erste Mail Art-Projekt aus Dresden" ins Leben und sendete 300 Schießscheibenkarten in die Welt, die ihm von den Adressaten gestaltet zurückgesendet werden sollten.

Durch die Programmreihe "ostZONE" im Rahmen der Sonderausstellung "Revolutionary Romances? Globale Kunstgeschichten in der DDR" entstand im Albertinum ein offener Raum für gemeinsame Gespräche, Fragen und Erinnerungen an das Leben in der DDR und im heutigen Ostdeutschland. Bela Álvarez organisierte die Workshop-Serie "Die Fäden in der Hand halten" und brachte die Macht der Bilder, aber auch die Macht der Hände in den Fokus.

Durch die Programmreihe "ostZONE" im Rahmen der Sonderausstellung "Revolutionary Romances? Globale Kunstgeschichten in der DDR" entstand im Albertinum ein offener Raum für gemeinsame Gespräche, Fragen und Erinnerungen an das Leben in der DDR und im heutigen Ostdeutschland. Hung The Cao berichtet zu seinem Workshop mit Zeitzeugen "Jeans nach Dienstschluss".