Zwischen Bewunderung, kultureller Aneignung und Völkerfreundschaft

Perlenbestickte Mokassins, ein aus Horn gefertigter Löffel oder eine kleine Packtasche aus Rohleder: Diese kunstvoll aus Naturmaterialien gefertigten Gegenstände scheinen auf den ersten Blick Teil der Nordamerika-Sammlung des GRASSI Museums für Völkerkunde zu sein, sie sind aber made in GDR: Die Gegenstände wurden von den Mitgliedern deutscher Indianistikvereine in mühevoller Handarbeit hergestellt.

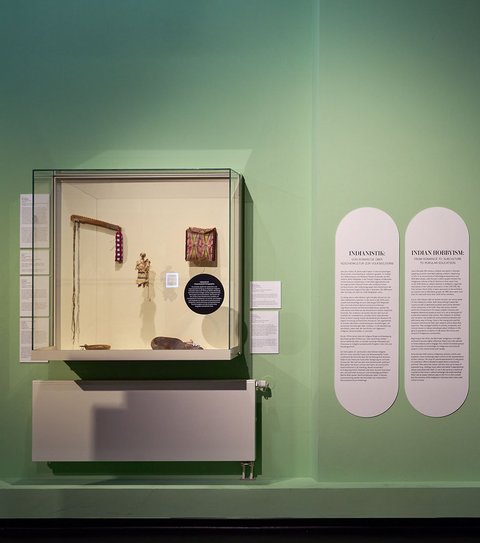

Ausstellungsansicht "Völkerfreundschaften" im GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig 2023

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig, Foto: Tom Dachs

Siegfried Jahn über Objekte, die nur scheinbar indigener Herkunft sind

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig, Film: Arvid Wünsch

Die deutschen Hobbyisten stellten solche Objekte aber nicht nur her, sondern sie verwendeten sie auch bei Aufführungen und Kultur-Festivals, sogenannten „Powwows“.

Renae Watchman über Powwows in Deutschland

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig

In Leipzig konnte man sich zu DDR-Zeiten vielfältige Inspirationen in den Sammlungen und Archiven des GRASSI Museums für Völkerkunde zu Leipzig holen. Bereits seit den 1960er Jahren arbeitete das Museum mit verschiedenen Indianistikgruppen zusammen. Das GRASSI leistete damit auch einer Forderung staatlicher Kulturpolitik Vorschub: Unter dem Motto „Kultur für alle“ sollten sich Kultureinrichtungen für ein möglichst breites Publikum öffnen.

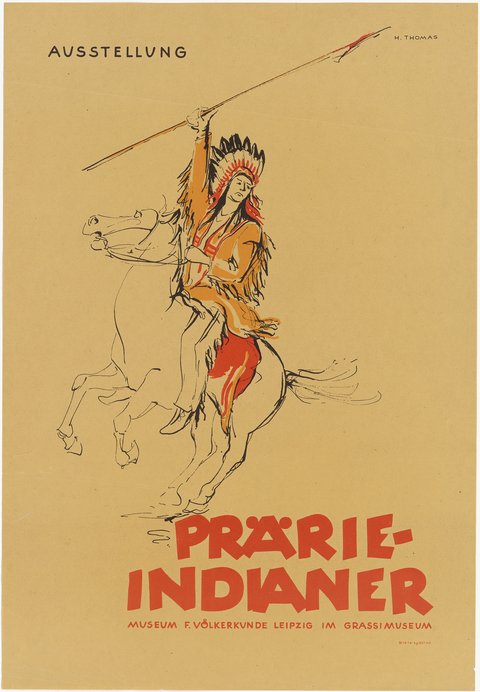

Erklärtes Ziel der Indianistikgruppen in der DDR war, durch ihre Aktivitäten Kulturaustausch und „Völkerverständigung“ zu fördern und verbreitete Stereotype abzubauen. Bis kurz nach der Wende konzipierten sie gemeinsam mit dem Museum Ausstellungen, die das kulturelle Erbe indigener Gruppen in Nordamerika thematisierten und auf deren gegenwärtige Lebensbedingungen aufmerksam machten.

Ausstellungsplakat: "Prärie-Indianer" vom damals so genannten Museum für Völkerkunde Leipzig im Grassimuseum (1960)

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig

Siegfried Jahn über private Objekte in den Ausstellungen zu Zeiten der DDR

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig, Film: Arvid Wünsch

Guten Absichten zum Trotz bewirkt die Aneignung indigener Bräuche und Objekte durch begeisterte Deutsche bis heute auch Befremden. Um dieses auflösen zu können, ist eine direktere Verständigung gefordert - nicht auf staatspolitischer Ebene, sondern zwischen Menschen.

Renae Watchman über missverständliche Gesten und Vorstellungen von Expertentum

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig

Die Motive für den "Indianthusiasmus" in der DDR waren vielfältig – angefangen von einem Bedürfnis nach Freiheit, Abenteuer und intakter Natur, bis hin zu gemeinsam gelebten alternativen Lebensformen. Die intensive Beschäftigung mit Gemeinschaften und kulturellen Phänomenen jenseits der Grenzen der kleinen DDR weckte in manchem die Sehnsucht, jene auch selbst kennenzulernen. Solchen Bestrebungen standen allerdings die Einschränkungen der Reisefreiheit in der DDR gegenüber, die auch für die Ethnologie und ihre Feldforschung kaum Ausnahmen machte. Um sich als Gruppe von Hobbyisten überhaupt organisieren zu können, war deshalb ein gewisser Einfallsreichtum gefragt.

Siegfried Jahn über die Vorteile Marx und Engels gelesen zu haben, wenn man in der DDR einen Indianistikverein betreiben wollte

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig, Film: Arvid Wünsch

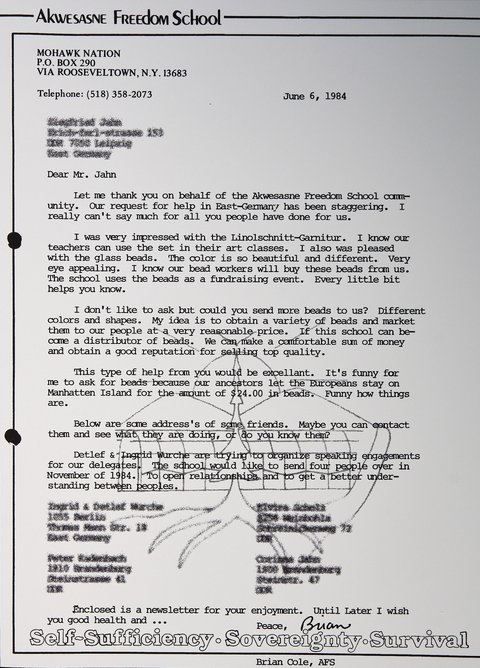

Jenseits der Staatsraison verfolgten die Indianistikgruppen der DDR durchaus das ehrliche Interesse, die indigenen Gemeinschaften Nordamerikas in ihrem Ringen um Gleichberechtigung und Selbstbestimmung zu unterstützen. So schickten sie Briefe und Pakete, erhielten Antwort und mitunter entwickelte sich daraus so etwas wie Brieffreundschaften, die teilweise über mehrere Jahrzehnte anhielten.

Antwortbrief der Mohawk Nation an Siegfried Jahn von 1994, in dem um die Sendung weiterer Perlen gebeten wird.

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig, Foto: Tom Dachs

Siegfried Jahn über den Postverkehr mit indigenen Freunden in Nordamerika

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig, Film: Arvid Wünsch

Heute spielt sich der Diskurs über den Umgang mit den indigenen Gruppen Nordamerikas auf einer anderen Ebene und mit anderem Problembewusstsein ab. Die aktuelle Ausstellung “Völkerfreundschaften” im GRASSI macht auch diese zum Thema. Eine zentrale Frage, die in den letzten Jahren wiederholt verhandelt worden ist, gilt den Begriffen.

Renae Watchman über respektvolle Bezeichnungen

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig

Ist Indianistik generell kulturelle Aneignung oder dient sie dem Kulturaustausch? Exotisiert die Indianistik-Szene Mitglieder indigener nordamerikanischer Gemeinschaften? Sind Antirassismus und Antikolonialismus entscheidender Antrieb für die Beschäftigung mit indigenen amerikanischen Kulturen oder sind Reenactment und Hobbyethnologie im Gegenteil Ausdruck rassistischer und kolonialistischer Traditionen, die Deutschland bis heute prägen? In der globalen Vernetzung unserer Gegenwart können und müssen diese Fragen unter Beteiligung indigener Stimmen diskutiert werden.

Renae Watchman über respektvolle Bezeichnungen

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig

Ein Name, um den man im Diskurs um einen angemessenen Umgang mit indigenen Kulturen in Deutschland nicht herumkommt, ist Karl May. Die Rolle des Autors als wichtiger Ausgangspunkt der deutschen Begeisterung für die indigene nordamerikanische Kultur und zugleich als maßgeblicher Mitverantwortlicher der Etablierung ihrer Stereotypen ist ambivalent. Seine “Winnetou”-Trilogie wird bis heute regelmäßig an verschiedenen Orten in Deutschland aufgeführt.

Siegfried Jahn über Karl May

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig, Film: Arvid Wünsch

Renae Watchman über Redfacing und Karl May

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig

Möchten Sie gern mehr zur DDR-Geschichte des Museums und des Hobbyismus erfahren? Besuchen Sie gern unsere Ausstellung „Völkerfreundschaften“ im GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig.

Auch interessant:

Die Vernichtung von Vinh City durch die US-Bombenangriffe bot die Gelegenheit zur experimentellen Planung und Umwandlung der kleinen Industriestadt in eine sozialistische Modellstadt. Die ehrgeizige Aufgabe der DDR, der allumfassende Wiederaufbau, bestand in der gemeinsamen Arbeit an der Erstellung eines Masterplans und dessen Umsetzung in die Realität. Christina Schwenkel über den Quang Trung Wohnkomplex.

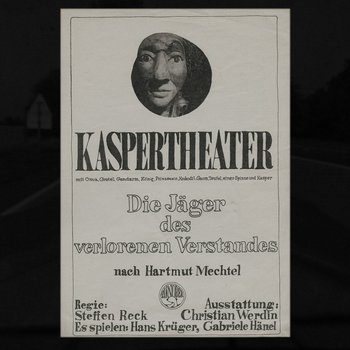

Was sich zu Unfug erklärt, bekennt sich zur Harmlosigkeit. Vermeintlich. Denn Konsequenz solcher Selbstbestimmung ist die berühmte Narrenfreiheit, die in den 1980er Jahren auch eine Gruppe von Theaterleuten in der DDR für sich beansprucht, als sie sich „Zinnober“ nennt und beginnt, Kaspertheater für Erwachsene zu machen. Ihr Stück „Die Jäger des verlorenen Verstandes“ ist vom Publikum unschwer als Spottstück auf das DDR-Staatswesen zu lesen und seine Duldung in der Rückschau kaum zu glauben - aber wahr.

Vor genau einem Jahr gingen die Bilder vom gewalttätigen Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C. um die Welt. Unter den Fotos und Videos tausender Trump-Anhänger*innen, Verschwörungsapostel, rechtsextremer Milizen und anderer Neu-Rechter fielen schrill kostümierte Personen auf, allen voran der in der Szene als “Q-Schamane” bekannte Jake Angeli mit seiner Hörner-Fellmütze und US-Flagge an einem Speer. Frank Usbeck hat sich bereits damals auf dem SKD-Blog mit dem Sammelsurium von kulturellen und historischen Anspielungen beschäftigt – wir veröffentlichen seinen Blog-Beitrag heute neu.