Den Brunnen beabsichtigte Gutschmid seiner Heimatstadt Dresden zu schenken, um "an die gnädige Fügung des Himmels" zu erinnern. Damals drohte die Seuche von der Oder und der Unterelbe her Dresden zu erreichen. Eine gute Hilfe für Dresden können vielleicht auch die gewonnenen Erfahrungen durch die Pest im Jahre 1680 gewesen sein, nach denen am 19. 06. 1680 dem Rat der Stadt die erste Pestordnung zur Seuchenbekämpfung vorgelegt wurde, um Hygieneregeln strenger durchsetzen zu können.

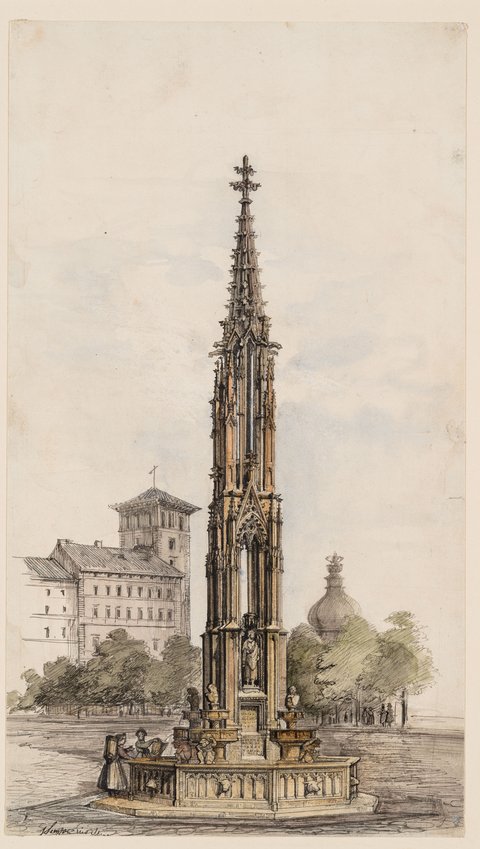

Semper, Gottfried: Der Cholerabrunnen in Dresden (um 1845)

© Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Andreas Diesend

Der Stifter wollte den Ehrgeiz von Semper besonders herausfordern, in dem er schrieb, "er wolle die glückliche Situation ausnutzen, dass Dresden den Architekten besitze, der durch seine Werke eine so ausgezeichnete Stelle in der Künstlerwelt einnehme".

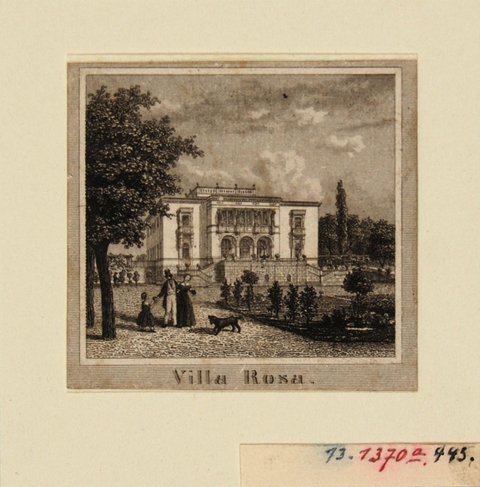

Gottfried Semper, am 1803 in Hamburg geboren und am 1879 in Rom gestorben, hatte am 30. 09. 1834 an der Königlich-Sächsischen Akademie der Künste die Professur für Architektur erhalten. Vor Beginn der Planungen für den Cholerabrunnen hatte er schon einige wichtige Bauwerke für Dresden entworfen und umgesetzt, wie die "Villa Rosa" 1839-40, die Antikensäle im Japanischen Palais 1836-38, die Dresdner Synagoge 1838-40 und das 1. Königliche Hoftheater 1838-41.

Die Villa Rosa am Neustädter Elbufer (heutiger Ort der Grundschule am Rosengarten), Blick nach Norden (um 1860, Urheber nicht bekannt)

© Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

J. Riedel: Die Alte Synagoge von Gottfried Semper in Dresden am Hasenberg von Südwesten (um 1830)

© Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

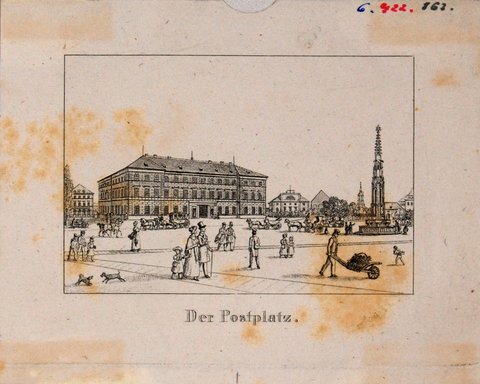

Zur Standortfindung des Brunnens und der städtebaulichen Einordnung gab es einige Diskussionen. Semper hatte den Standort am ehemaligen Wilsdruffer Tor-Platz im Westen des historischen Stadtzentrums bevorzugt, der ab 1865 in „Postplatz“ umbenannt wurde. Nach der Abtragung der alten Stadtbefestigung Dresdens bot der Postplatz einen wichtigen und guten städtebaulichen Raum und es war ein schöner Anblick für das Denkmal gegeben. Auch die Bodenverhältnisse und die Wasserzufuhr für den Brunnen spielten eine Rolle. Am 26. 02. 1841 informierte Semper das Finanzministerium über die Absicht, dass der Privatmann Gutschmid eine Spende für einen öffentlichen Brunnen aussetzen wolle. Semper fügte die entsprechenden Pläne bei und kündigte weitere Planunterlagen an.

Der Postplatz in Dresden, Blick nach Südwesten, mittig das Postgebäude und der "Goldene Ring", rechts der Cholerabrunnen, im Hintergrund die Annenkirche (um 1850, Urheber nicht bekannt)

© Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

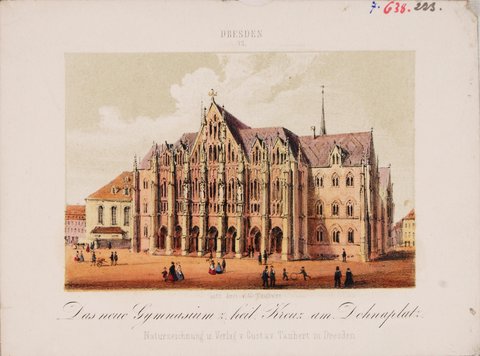

Im Jahre 1842-43 wurde der Brunnen im Schnittpunkt der Achse vom ehemaligen Postgebäude und der Wilsdruffer Gasse errichtet. Die offizielle Übergabe an den damaligen Bürgermeister Baltasar Hübler erfolgte erst am 15. Juli 1846. In Zusammenarbeit von Gottfried Semper, Karl Moritz Seelig und Franz Schwarz entstand eines der ersten Monumente im hochgotischen Stil in Dresden. Weitere Bauwerke im neogotischen Stil gab es in der Stadt nur sehr wenige, wie die Kreuzschule am Georgplatz 1864-66, von Prof. Ch. Friedrich Arnold, einem Schüler Sempers, 1945 zerstört, und die Paulikirche von Chr. Schramm 1889-91, 1945 ebenso stark beschädigt.

Gustav Taubert: Die Kreuzschule in Dresden am Georgplatz, Blick nach Nordosten (um 1870)

© Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

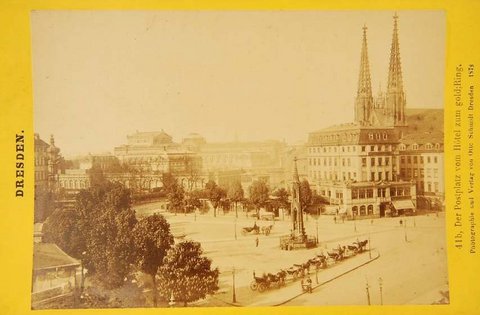

Otto Schmidt: Der Postplatz vom Hôtel zum gold; Ring (1873)

© Museum für sächsische Volkskunst, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Der Brunnen selbst bestand letztlich aus zwei Motiven, die miteinander verschmelzen: der pyramidal aufsteigenden Spitzsäule und dem aufgeständerten Sanktuarium, wie man es seit dem Hohen Mittelalter von den Bildstöcken und den Sakramentshäuschen her kannte. Dieses Häuschen besteht aus Stein und ist 90 cm hoch. Vier Figuren stehen an den vier Seiten des Brunnens: nach Osten "Winfried Bonifazius", Missionar der Deutschen, nach Süden "Johannes der Täufer", nach Westen "Elisabeth", Landgräfin von Thüringen und nach Norden "Wittekind", der erste getaufte Fürst der Sachsen. Unter den Figuren sind Bibelsprüche angebracht. Das Wasser wurde als symbolische Kraft betrachtet, als heilend für Körper und Seele. In einer monumentalen Kernform steigt die Säule in der Mitte eines achteckigen Granitbassins (ca. 6,8 m Durchmesser) mit einer Höhe von ca. 16 m auf. Diese wird mit einer zweistufigen Kreuzblume bekrönt.

Nordseite des Cholerabrunnens in Dresden mit Wittekind-Skulptur

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Jacob Franke

Im Sockelbereich sind von Gnomen getragene kanzelartige Becken angebracht, über diesen wiederum versprühen eine Vielzahl von Fabeltieren das Wasser. Bei der Ausführung 1843 verwendete der Bildhauer Seelig den leicht zu bearbeitenden Cottaer-Sandstein, der aber leider sehr schnell verwitterte. Bereits 1869 erfolgten die ersten Restaurierungsarbeiten. Es wurde sogar die Umsetzung in Bronze angedacht. Dies wurde aber in einem Gutachten von Prof. Constantin Lipsius, einen Semperschüler, abgelehnt, um durch den Materialwechsel nicht das Denkmal des Lehrers zu verfälschen.

Bereits 1889 bis 1891 erfolgte eine erste große Sanierung und Restaurierung unter Bildhauer Franz Schramm. Als neues Steinmaterial wurde der harte Wesersandstein und figürlichen Bereich schlesischer Sandstein verwendet. Hierbei gab es auch eine erste Versetzung nach Osten. Im Jahre 1927 versetzte man aus Gründen des steigenden Verkehrs den Cholerabrunnen vom Postplatz in die Sophienstrasse/Ecke Kleine Brüderstrasse.

Detail des Cholerabrunnens in Dresden

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Jacob Franke

Obwohl mitten im Zentrum der Stadt, hat der Brunnen den Bombenangriff 1945 nur mit geringen Schäden überstanden. Herabgestürzte Teile, wie die Kreuzblume und andere konnte man bergen. Dadurch wurde eine gute Voraussetzung für eine Wiederherstellung in den 1960er Jahren geschaffen. In den Jahren 1996-97 war eine erneute Sanierung erforderliche, um Vandalismus und weitere Verwitterungen am Sandstein zu kompensieren.

Bis heute erinnert der Brunnen am Postplatz an das Glück Dresdens, in den frühen 1840er Jahren von der Cholera verschont geblieben zu sein.

Auch interessant:

Die Aussagekraft von Münzen und Medaillen geht weit über Hortfunde oder die wirtschaftlichen Begleiterscheinungen hinaus. Sie sind auch Zeugnisse, die Hinweise auf die Glaubensvorstellungen, Hoffnungen und Ängste von Gesellschaften enthalten. Im Münzkabinett widmet sich deshalb eine Ausstellung dem Zusammenhang von Münzen und Epidemien. Die Kuratorin Ilka Hagen erklärt hier, was das eine mit dem anderen zu tun hat.

Münzen und Medaillen sind wichtige Zeugen antiker Epidemien. Davon kann man sich aktuell im Münzkabinett ein Bild verschaffen. Im Text erklärt die Kuratorin der Ausstellung, wie prägend Epidemien im wahrsten Sinne des Wortes in der antiken Welt gewesen sind.

Lässt sich auf ein Ereignis wie den kriegerischen Überfall der Wehrmacht ästhetisch reagieren? Sergei Paradschanow hat genau das versucht. In Georgien geboren und von armenischer Abstammung machte er Filme über die ukrainische Geschichte. Es findet sich kaum jemand, der den Kulturpluralismus im Titel der aktuellen Ausstellung "Kaleidoskop der Geschichte(n). Ukrainische Kunst 1912–2023" so verkörpert wie er. Sein Filmfragment "Kiewer Fresken" ist Teil der Ausstellung und auch im digitalen Prolog hier auf voices zu sehen.